伶仃洋,淇澳岛,地处穗港澳“金三角”中心,自古就是南海海上交通要冲,乃兵家必争之地。

如今,在岛上驻守着这样一支部队——在枪林弹雨中通过蚂蚁窝、沼泽地,快速拔枪毙敌,专打眉心、心窝;在波涛暗涌中负重泅渡,海上对移动目标射击屡屡得手……

他们就是南部战区陆军某海防旅两栖侦察队的官兵。这支海防尖兵担负着支援水上作战、海防巡逻执勤等多项任务,扼守珠江口,破浪伶仃洋。

盛夏时节,记者登岛跟训,零距离接触这支享有“陆地猛虎,海上蛟龙”美誉的两栖侦察分队,品读他们谋战胜战的故事,感悟海防尖兵的“好样子”。

忠诚尖兵——

当尖兵是荣誉,上战场是责任,随时听候祖国召唤

2014年夏天,侦察队正在组织紧张的分业训练,突然接到上级命令:立刻准备,参加某海上演练任务!

命令宣布后,全队官兵摩拳擦掌。一夜之间,中队领导收到52封请战书。消息传开,远在老家休假的6名战士,都不约而同地在一天之内归队。

经过半个月的针对性训练,中队遴选出36名官兵誓师出征。面对可能伤亡的危险,战士赵宏润神情激昂地说:“当尖兵上战场是我们的荣誉,随时听候祖国召唤!”

单枪匹马闯敌阵,捕捉俘虏探敌情。海防旅政委刘月勤告诉记者,侦察队特殊的使命任务,对官兵忠诚与担当提出了更高的要求,老班长陈德林就是其中的典型代表。

一脸黝黑、身手矫健的一班长陈德林是队里最老的兵。十多年前,还是个懵懂少年的他怀揣着梦想来到军营,凭着自己不懈的努力,在各类比武中斩获了无数荣誉,成长为侦察队的“兵王”。

由于种种原因,两次与提干失之交臂,但陈德林始终兢兢业业,无怨无悔,扛起了带兵育人的重任。侦察排长王帆、郑嘉霖等干部骨干,都是他带的兵。多年来,他带出6名干部,20多名班长,1人荣立2等功,18人荣立三等功,20多人被评为原广州军区“军事训练尖子”。

“年纪也不小了,家人劝我回家,朋友邀我创业,但我始终舍不得离开。”陈德林的执着与坚守影响着一茬茬官兵,忠诚的血液在他们身上流淌。在与战士杨朝安促膝长谈后,记者对这种品质有了更深的感悟。

出生在广东农村的战士莫竟昌,从小听村里的老兵讲战争故事,逐渐萌生了从军报国的信念。在读书期间,他曾两次报名参军,但由于种种原因未能如愿。去年9月,他再次应征,来到侦察队。

到侦察队后,莫竟昌全身心投入到训练中,短短半年时间,就熟练掌握攀登、捕俘、格斗等10多项特战技能,体能课目全部达到优秀。蜕变的背后是无数的汗水和艰辛的付出。凝视摆满荣誉室的奖状和奖杯,他暗下决心:将来,我也要为队里争光,带荣誉回家!

荣誉,始终是侦察队的核心元素,每名官兵都以当侦察兵为荣。他们将12名训练尖子的照片制作成宣传画,悬挂在营房走廊墙壁上;结合参加演训活动重温万山海战战史,组织“当兵为什么”“当兵干什么”等群众性大讨论,在潜移默化中提炼官兵忠诚度,培塑官兵荣誉感。

在队里,还有一项最高的荣誉——挂“猎人臂章”。队里规定,只有在每次军事考核中取得前十名的战士才有资格佩戴“猎人臂章”,而连续三个月获得“猎人臂章”的,将拥有永久佩戴资格。

在这个高手如云的集体里,“猎人臂章”的争夺异常激烈。特别是对于新战士来说,想要获得猎人臂章,难度可想而知。列兵韦加波一到侦察队,就朝着这个目标努力,半年时间穿坏2双作战靴,磨破3套迷彩服,最终在半年总结会上,与9名老兵一同登台,接过“猎人臂章”,成为第一个获得“猎人”称号的新战士。

精武尖兵——

训练标准没有最高,只有更高,优秀只是刚及格

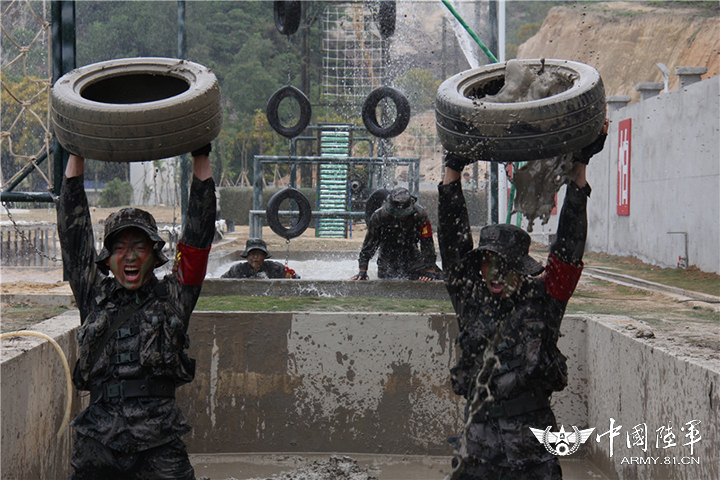

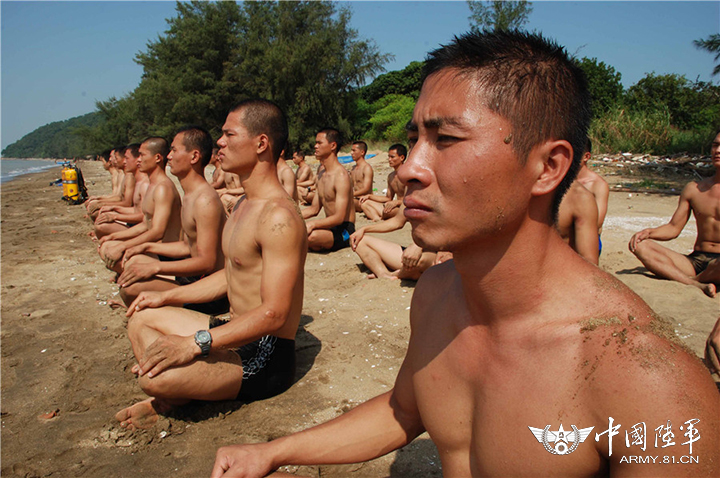

午后的沙滩,烈日高悬、热浪升腾。记者在现场看到:官兵们顶着风浪完成冲刺跑、俯卧撑等体能课目后,马上转入障碍场;不容片刻休息,刚刚从齐腰深的泥坑爬出的他们,又投入到“负重穿越火障”课目中……

“还没到最热的时候哩,这样‘水深火热’的训练对他们来说再平常不过了。”队长杨俊成介绍,未来战争日趋残酷,作为敌后破袭的特战尖刀,只有不断加大训练难度和强度,才能在未来战争中立于不败之地。

侦察队将“时间上高密度,内容上满负荷,标准上超大纲”写进训练守则,把“残酷”烙进每一次训练之中。有人用“三部曲”来总结两栖侦察队的一天——“晨曲”是10公里武装越野;“午歌”是快速通过10多个猎人意志训练障碍物;而“晚乐”通常是俯卧撑、杠铃举起、打沙袋等“5个100次”。

每次战术演练,中队坚持把情况设险、对手设强、困难设足,开展抗疲劳、抗眩晕、抗饥饿等课目训练磨砺意志;每次执行重大任务,都有意识地设置集结不利、缺乏后援、供给困难等各种险要情况,培养官兵过硬的心理承受能力;每次参加实兵对抗演习,队里都要组建“猎杀队”、“敢死队”,逼着他们挑战极限。

一次岛礁生存演练,侦察队官兵模拟登陆至伶仃洋某荒岛执行搜索任务。每人携带五种武器装备,补给只有1斤大米、2两盐,1壶水和1顶单兵帐篷。

在缺少淡水的荒岛上生存2天,每天连贯完成侦察渗透、特种战术等10多个课目训练。“有时饿得不行了,甚至要靠捕蛇、抓蜥蜴充饥,那味道没法说。” 三班长黄冲昌说到,“不过,这个课目实战价值大,再难我都会坚持。”

在侦察队,连最普通的射击训练都变得不普通。他们讲究一招制敌,必须做到“头靶打眉心,胸靶打心窝”。为了练“稳”,身材瘦小的队员王帅在枪口上挂砖头,据枪2小时纹丝不动;为了练“准”,队长杨俊城在射击时,专门让战士在身旁突然引爆炸点或发出烟雾,锻炼自己的心理素质和环境适应能力。

“升高横杆再起跳”,已成为侦察队官兵的训练常态。队里组织特种射击、野外生存、深海潜水、水下爆破等课目训练,都有意选在恶劣天气、复杂地形下进行。

农增才被誉为侦察队的“枪王”。在一次海上射击汇报演练中突遇风暴,平静的海面上浪涌翻腾。剧烈的摇晃使人在侦察艇上几乎无法站立,远方的漂浮靶更是在波涛中时隐时现。面对这种情况,农增才并不惊慌,只见他找准时机,上膛、瞄准、击发,动作一气呵成,5发子弹全部命中目标。

要练成这样的绝技,他可下了一番苦功夫。海上运动射击,最难克服的就是颠簸和眩晕,为了掌握射击要领,农增才忍着晕眩和呕吐感,爬到摇晃的甲板上,反复揣摩练习,总结出海上射击“移动概略瞄准,屏息精确击发”等速射要诀。

有敢搏风浪的神射手,就有敢抱炸药的英雄汉。侦察队时常组织传递点燃爆炸物训练。只见6人一字排开站在掩体内,时任侦察队副队长的郑丰平站在队尾,点燃的TNT药块“哧哧”冒烟、大家沉着冷静、有条不紊地传递,随着“轰!”的一声,炸药包在被抛出掩体的一刹那爆炸,让人不禁捏了一把汗。

“刚开始大家心里都没底,我就和几个班长主动当‘试验品’,导火索越来越短,胆量却越练越大。”郑丰平娓娓道来,脸上充满自信。在他看来:勇敢是侦察兵的名片,没有这点心理素质,怎么当尖刀?

如此搏命,皆因队员们清楚:侦察兵的训练标准没有最高、只有更高,优秀只是刚及格。请看该队的及格线——5公里武装越野22分钟合格、步枪精度射击45环合格、手榴弹投远45米合格……

当尖兵,打头阵,侦察队不放过任何一次胜战的机会。近年来,他们参加军以上比武考核取得了38项第一,连续12年被评为“军事训练一级单位”。

血性尖兵——

侦察兵往往身处一线,逢敌亮剑,拼的就是一身胆气

一次,为了突破“蛙人”水下渗透课目的30米下潜深度大关,时任排长的郑嘉霖冒着危险,逐步增加下潜深度,战友们怎么都拉不住。

这是一项高难度、高风险的课目。大纲要求,下潜至水下10米即为合格。郑嘉霖把部队拉到海域深处,冒着被湍急暗流卷走的危险,带头把下潜深度逐步加大到20米、25米……当郑嘉霖一米一米向极限冲击时,鼻孔慢慢渗出了血丝,他不得不紧急上浮接受治疗。

没承想,刚止住血没多久,郑嘉霖就重新穿上装具下水:“今天我要是跨不过这道‘坎’,咱们以后都要败在这个深度!”最终,郑嘉霖成功突破30米大关。如今,在他的带领下,队里不少官兵都能下潜至30米。

“当初咋这么拼?”面对记者,郑嘉霖回答很平静,“潜得越深,越容易隐蔽接敌,要知道侦察兵身处一线,逢敌亮剑,拼的就是一身胆气。”

早在数十年前,侦察队的先辈们就演绎了一段与敌人血拼的故事。在那次激烈的海战中,侦察艇指挥员从指挥台跃到甲板上,站在机舱口大声命令主机班全速倒车,用口令和手势顽强指挥作战。在我方猛烈攻势下,敌舰支持不住,扭头逃窜……

从此,侦察队这股敢拼刺刀的血性胆气就一茬茬地传承下来,形成了让官兵引以为豪的“四股劲”:没路也要走的闯劲、倒也往前倒的拼劲、永远不服输的犟劲、科学求实效的巧劲。

战士苏武入伍前是个“旱鸭子”,3公里武装泅渡是他的噩梦。为了克服短板,苏武趴在长凳上“折腾”:肚皮紧贴凳面,脚蹬出去、勾回来,每天40分钟从不间断,“不会游泳咋能叫两栖侦察兵?”

海中训练,别人绑4枚手榴弹,苏武就绑8枚;别人游3公里,苏武就游6公里。如此玩命,他的成绩突飞猛进,创造了海上泅渡纪录,被战友们誉为“蛙王”。

伶仃洋气象复杂多变,侦察队官兵经常在训练执勤中直面风险挑战。2013年9月,队里派侦察艇协同友邻部队参加实兵演练。不料在海上航行中天气突变,狂风卷起的水柱在海面上扫掠,暴雨砸在身上犹如针刺。

突然,一个4米多高的巨浪正面打在艇上,驾驶舱前的雨刮器卡住,发动机也熄了火。失去动力的侦察艇,就像一片树叶在波峰浪谷间摇晃,船体倾斜达30度,随时可能翻船。危机时刻,艇长刘学尽管头部撞伤流血,但他一把抢过舵盘稳稳地操控;机电班长王帅迅速取来背包绳,把自己捆在柱子上,以最快的速度检查油路;战士刘微旭趴在二层甲板上,紧张修复雨刮器……

“轰、轰、轰”艰险的数分钟过后,发动机重新启动,供电、通讯恢复正常,官兵们凭借着过硬的技能和无畏的勇气摆脱了威胁。安全归来,他们的经历又一次成为侦察队培育血性胆气的鲜活例子。

“将士受命之日则忘其家,临阵之时则忘其亲,击鼓之时则忘其身!”在中队,官兵们不仅对《史记》里的这段名句了然于胸,更是用行动诠释着这一血性胆气的忘我行动。

一次,某海域天然气管线突发泄露事故,上级要求侦察队前往协助处理。官兵们赶到时,泄漏的天然气推动海水形成一个巨大水柱,如不及时控制,一旦发生爆炸,后果不堪设想。指挥组紧急制定了方案:用信号弹点燃泄漏气体,使管线泄压,把损失降到最小。

然而点燃气体危险性很高,需要射手乘快艇靠近泄漏点,作出精准射击后迅速撤离,否则,燃烧的气体形成火球极易危及生命安全。就在指挥组考虑派谁去时,时任侦察队二班长的韦庆克主动请战:“让我们上吧,应该没问题。”

最终,韦庆克带2名战友乘快艇前出,在距离泄漏点约50米处,果断掏枪射击,数发信号弹在海面上划出一道道彩色的弧线,海面上立刻燃起大火,抢险成功。

信息尖兵——

掌握不了信息化,“刀尖”会卷刃生锈,尖兵会折戟战场

这是一则旧闻,却至今让战士赵宏润记忆犹新——

那年仲秋,某海岛演兵场。赵宏润成功潜入“敌”腹地侦察,正当他开启电台准备把蓝军阵地配置情报发回指挥所时,不幸被“敌”侦获,宣告任务失败。

“我知道在当时环境下,必须保持无线电静默。但不开启电台,怎么发送情报?”在演练复盘时,赵宏润还理直气壮。

“既然知道不能开启电台,那配发的北斗手持机干嘛不用呢?”面对侦察排长王帆的反问,赵宏润如醍醐灌顶,后悔不已。

演习前不久,侦察队配发了北斗手持机等一批信息化作战装备。为了能在演兵场派上用场,队里组织进行突击训练,而且半年考核中大家都过关了。但关键时刻为何对手中的信息化装备视而不见?为什么仍习惯于用传统的办法遂行任务?

作为执行特殊任务的两栖侦察兵,掌握不了信息化装备,“刀尖”会卷刃生锈,尖兵会折戟战场。那一夜,王帆躺在床上翻来覆去睡不着。他觉得还是自己这个老师“不过关”:平时只给战士们教会了基本操作方法,却没有将信息化理念“植入”他们的大脑,所以大家不懂得活学活用,在关键时刻“掉链子”。

“基于信息系统必须真正基于到头脑,训用信息系统必须真正训用常态化。”王帆组织教学骨干制作了电子示教板,将复杂的装备原理以形象直观的形式为官兵演示出来,战士们一个个看得如痴如醉,一下子迷上了新装备,比着学习信息化知识。

2013年7月,侦察队某侦察艇配发新型船艇指挥控制系统,参加上级组织的远距离航渡训练。这次航渡距离远,海况复杂,加之新系统刚列装,时任艇长潘英悦认为,用原有的系统比较稳妥。航海班长乐涛却主动请缨,“这是一次难得的机会,正好可以检验新系统的性能。”为此,他利用点滴时间潜心研究,熟悉掌握这套新系统,并写下厚厚一本《实用操作心得》。

编队出航,向深海进发。在某陌生海域忽遇雷暴天气,航行的船艇编队原有的导航系统瞬间失灵。乐涛沉着操作新型指挥控制系统,带领编队驶入安全区域。潘英悦感叹道,“要是光靠老系统,这次可就危险了。”

从那以后,全队上下进一步掀起了新一轮学习信息化知识、运用信息化装备的练兵热潮。他们进一步完善网络训练室,充实电子电路、遥感气象等方面书籍,组织官兵及时充电。干部骨干带头提高能力素质,对新知识新技能,做到先学先研先练。

“我们利用上级配发的机动式加压舱、热成像仪等信息化装备,大力开展复杂环境下的特种侦察训练,先后探索出海上机动作战、海岛抢滩破袭等10余种新战法。”侦察队原教导员何春平介绍,他们对新装备使用环境、性能特点等逐一分析,并在实战背景下进行检验,做到列装一件,摸透一件。

第二年9月,队里两艘侦察艇参加实弹射击演习,通过侦察摄像装置实时记录实弹射击效果,并将数据传回指挥部。

演习接近尾声时,海上风浪骤起。班长刘微旭发现,由于船体颠簸幅度超出设计范围,稳像仪失去作用,传回来的图像变得模糊不清,难以辨别。图像生成不了,上级了解不到射击情况,射击任务也无法如期完成,怎么办?

情急之下,刘微旭扛起备用摄像机爬到了舱顶,将电视侦察系统的视频线取下,插到备用摄像机上。在其他几名战友的协助下,刘微旭扛着摄像机稳稳地对准弹着点方向,顿时,屏幕中又出现了清晰的图像。(梁淼隆摄影)

|